越南作为东南亚地区迅速崛起的工业国度,其自动化行业近年来取得了举世瞩目的突破性进展。拥有丰富的劳动力资源和地理位置优势,越南自动化行业正逐步成为全球制造业的重要一环。

越南自动化行业目前的市场规模约为30亿美元,占全国GDP的1.2%。根据越南计划与投资部的数据,2018-2022年期间,这一行业的年均复合增长率达到了10.8%。预计到2025年,越南自动化市场规模将超过50亿美元。

这一行业的高速增长主要得益于越南制造业的蓬勃发展,特别是电子、汽车、食品加工等行业对自动化设备和解决方案的大量需求。与此同时,越南政府大力推动工业现代化和数字化转型,为自动化行业创造了良好的政策环境。

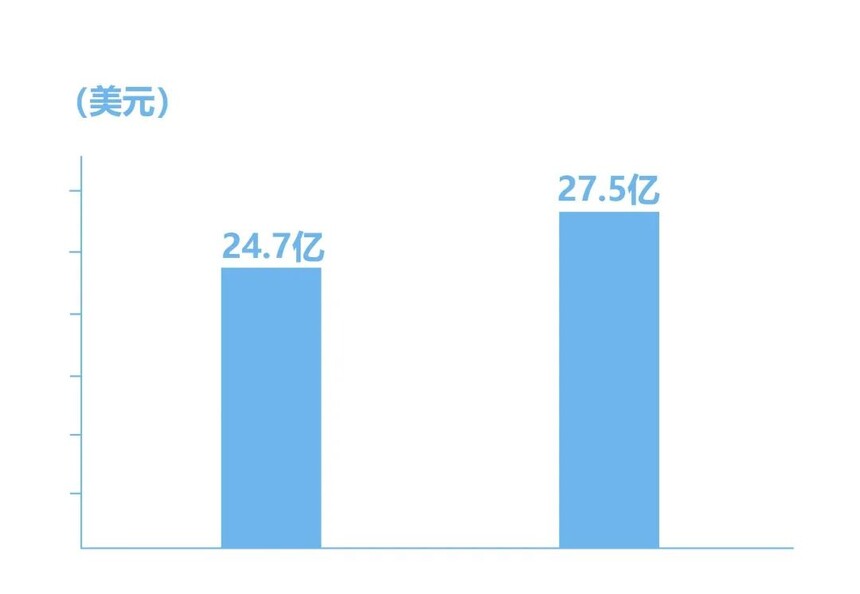

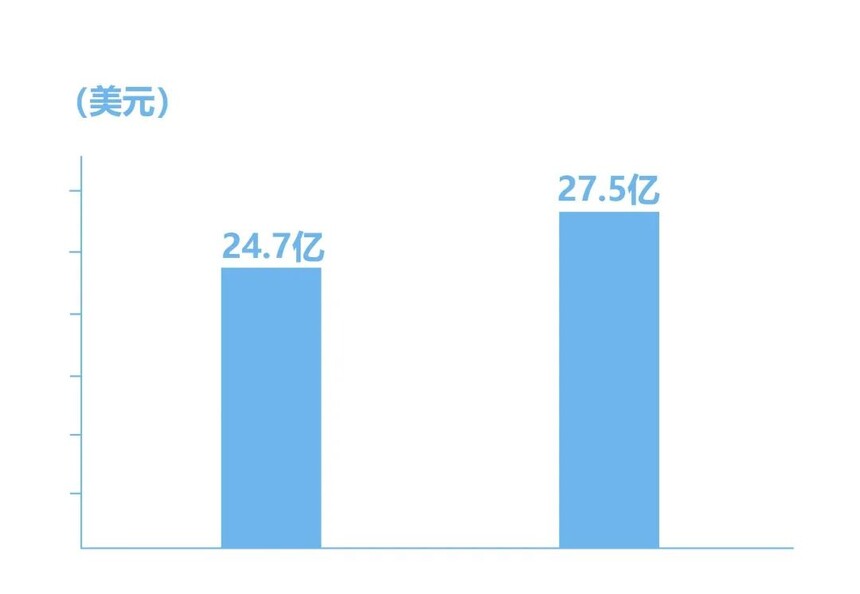

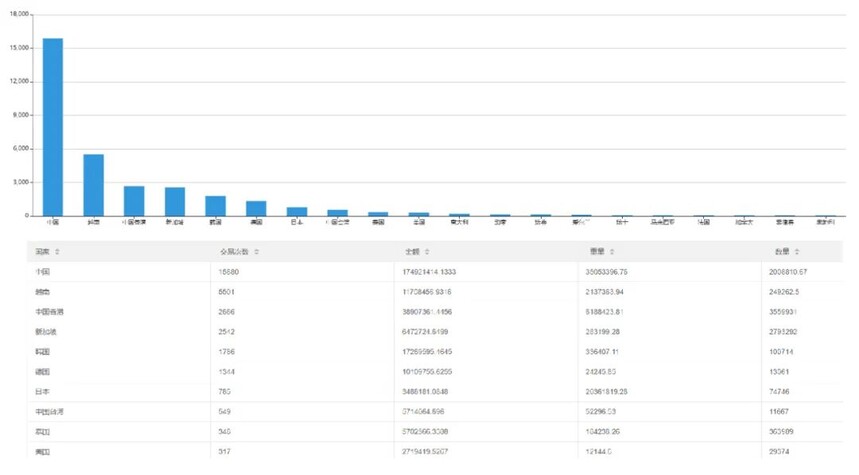

进口总体情况:

根据越南海关总局的数据,2021年越南进口自动化相关产品总额约为24.7亿美元,同比增长12.3%。2022年则进一步增长至27.5亿美元,同比增长11.4%。

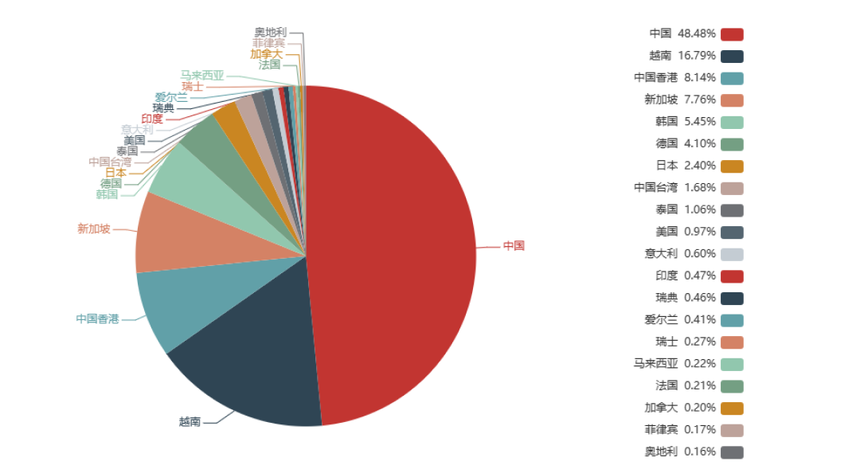

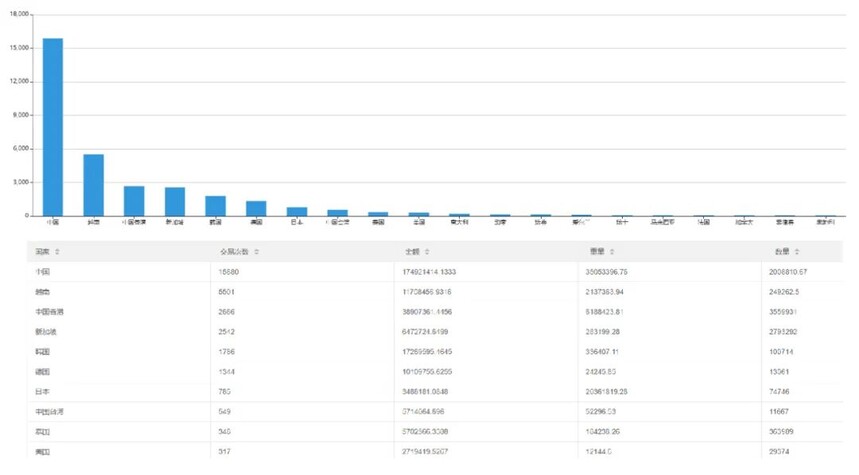

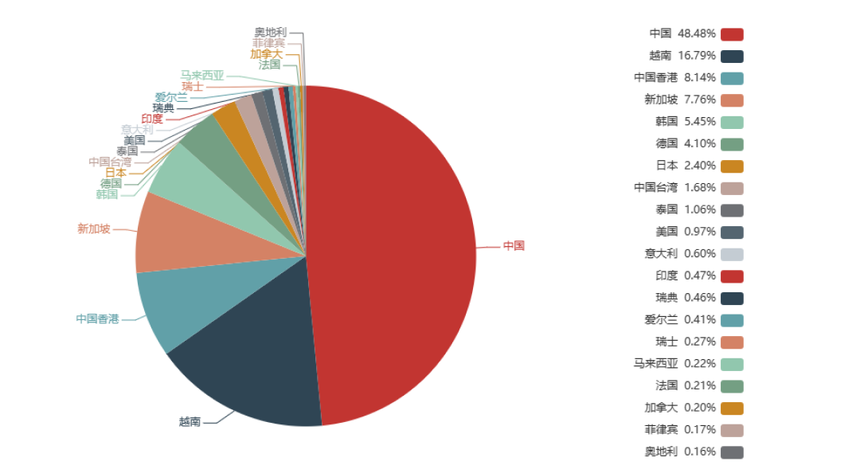

进口来源地:

中国、中国香港、新加坡、韩国、德国和日本是越南自动化产品最主要的进口来源国,来自这五个国家和地区的进口总值占比超过76%。

细分市场:

1.工业自动化控制系统:包括PLC、DCS、SCADA、MES等控制系统。2021年市场规模约10亿美元。

2.工业机器人系统:主要应用于电子、汽车、食品等制造业。2021年市场规模约5亿美元。

3.传感器和检测设备:广泛应用于制造业工艺监控。2021年市场规模约4亿美元。

4.工业安全系统:包括视觉检测、预防性维护等。2021年市场规模约3亿美元。

5.工业物联网系统:通过互联网将设备连接起来实现智能管理,前景广阔。

6.楼宇/家居自动化系统:主要用于照明、安防、空调等控制。

7.过程自动化系统:应用于石油化工、电力等行业的工艺过程控制。

增长趋势:

展望未来,越南自动化行业有望保持两位数的增长率。新兴技术如人工智能、大数据、5G等与自动化的融合也将驱动行业不断创新。

电子元器件主要依赖进口,主要供应商包括英特尔、三星、LG、SK海力士等跨国厂商。

精密机械加工件多来自日企、欧企在越南的本地工厂。

软件及系统集成服务多由本地企业、外商独资或合资企业提供。

工程服务主要由专业咨询公司或大型自动化厂商提供。

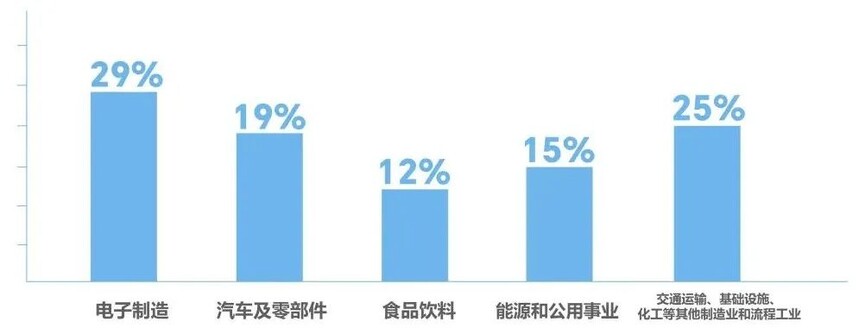

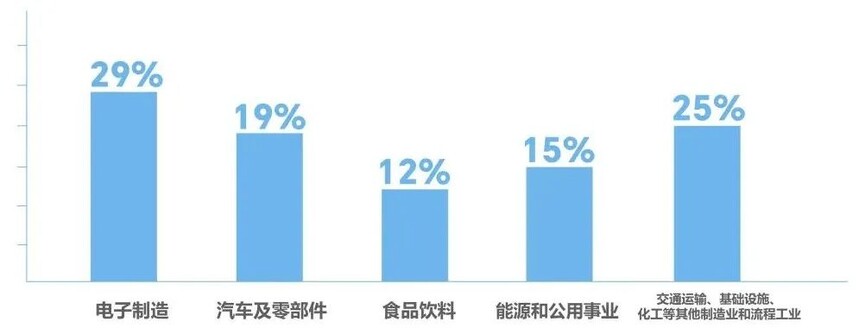

下游需求主要来自制造业,制造业是自动化最大的应用领域,约占总需求的60%左右,其中:电子制造约占29%、汽车及零部件约19%、食品饮料约12%

其他需求领域:

能源和公用事业约占15%的需求,交通运输、基础设施、化工等其他制造业和流程工业约占25%

主要驱动力量:

制造业转移效应带动产业升级改造需求

劳动力成本上升推动自动化替代人力

工业4.0和智能制造浪潮带来新需求

政府扶持政策推动自动化应用

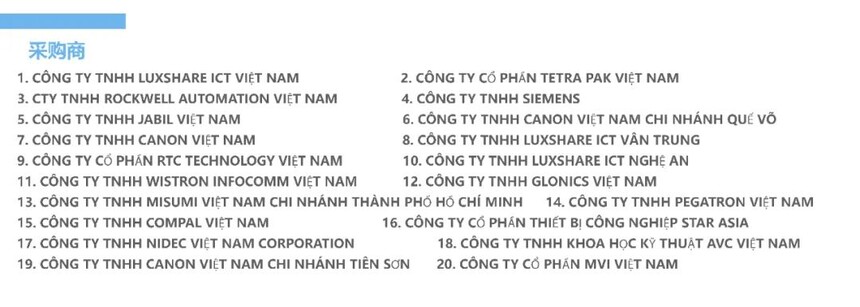

一、目标客户:

外资制造企业:主要是投资越南的欧美日韩跨国公司,如三星、英特尔、富士康、LG、日产、宝马等,是自动化系统和设备的主要采购方。

本土大型制造企业:诸如统营、博览、英华威、维铁等大型本土企业,正加快自动化改造步伐,对自动化解决方案需求旺盛。

能源、交通、基建等行业:电力、油气、轨道交通、机场等基础设施项目也是新兴的重点客户群体。

中小制造企业:随着产业升级,中小企业自动化需求快速释放,未来潜力巨大。

二、B2B客户调研结果

价格是核心诉求之一,但性能和整体效益至关重要

期望供应商提供一站式定制化、本地化服务和解决方案

技术支持和应急响应能力是衡量关键指标

注重整体投资回报率和长期性价比表现

重视数字化服务和远程支持等新兴需求

三、性价比和售后需求

对核心控制设备,性能更为重要

对周边组件,平衡性能价格较为关注

注重供应商提供定制化的整体解决方案

售后服务需求

要求快速、高效的现场及远程技术支持

希望供应商培训客户相关技术人员

期望获得设备全生命周期服务和延长保修

总的来说,客户对性能、稳定性、服务响应、数字化能力等方面需求旺盛但满意度不高,对这些领域有着巨大的改善空间和挖掘潜力。供应商应重点优化上述短板领域,以最大限度满足客户需求。

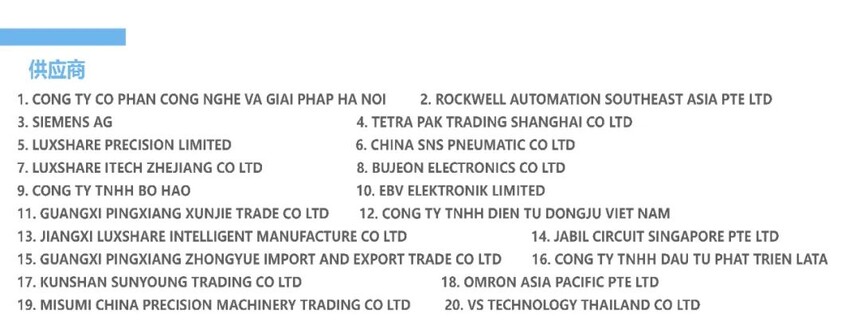

外资厂商:主要有ABB、西门子、罗克韦尔、欧姆龙、施耐德、库卡等跨国公司,凭借技术、品牌、资金等综合实力占据优势地位。它们主攻高端自动化整体解决方案,并逐步向中低端市场渗透。

本土企业:代表性企业有BMS、CMC、Techstar等,凭借成本和本地化服务优势,主攻中低端市场。近年来通过自主创新和合资合作,实力不断提升,正在向高端领域进军。

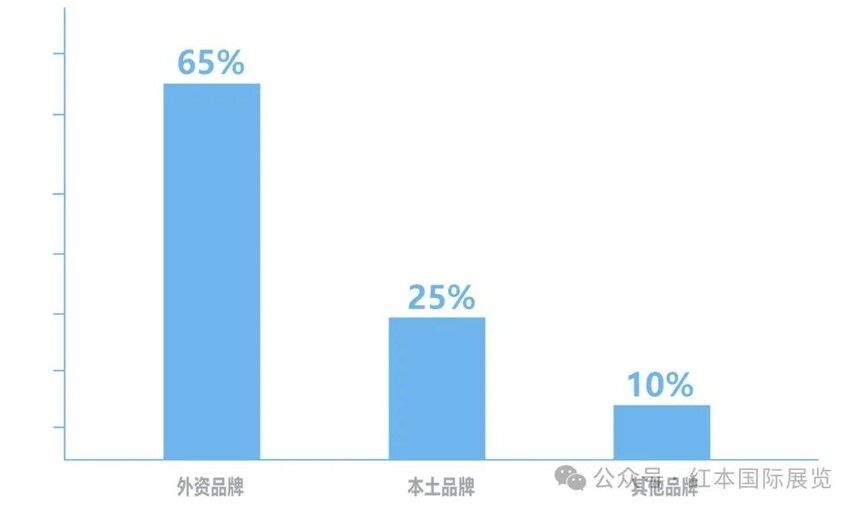

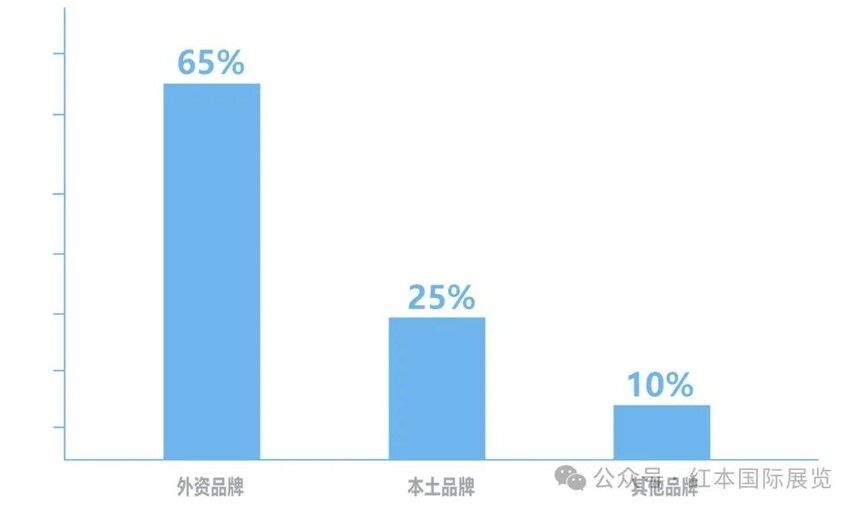

市场份额:

外资品牌合计约占65%的市场份额;本土企业合计约25%;其他品牌10%。

主要产品及服务:

ABB、西门子、罗克韦尔等外资大厂综合实力强,提供工业控制系统、机器人、物联网等全线产品和系统集成服务。

欧姆龙、发那科、安川等日企聚焦机器人和视觉检测领域。

本土企业如BMS、CMC等产品线相对单一,以低成本的PLC、电机控制和工控安全为主。

价格策略:

外资品牌定位高端,价格溢价20%-50%,注重品牌和技术附加值。

本土品牌对标中低端市场,价格往往是外资品牌的50%-70%左右。

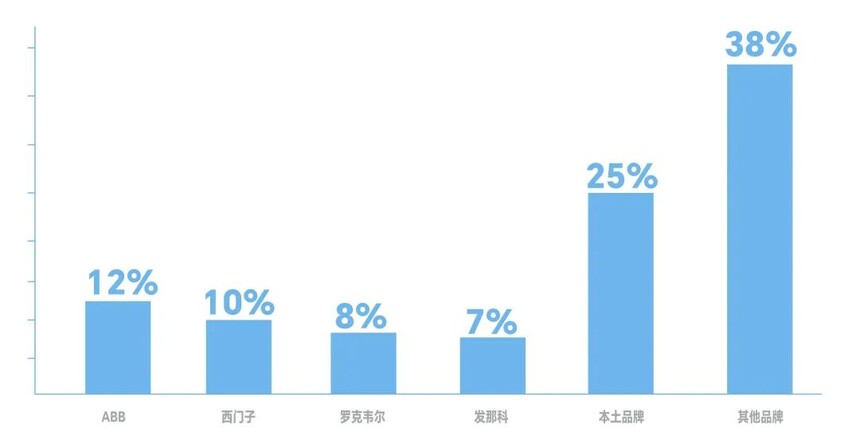

销量占比:

ABB约12%、西门子约10%、罗克韦尔约8%、发那科约7%、本土品牌合计约25%、其他品牌约38%

渠道布局:

外资大厂多采用直营+经销的混合模式,在主要城市设有办事处。

本土品牌更多依赖经销商和线下门店,覆盖面更广。

越来越多企业关注发展线上销售渠道。

1.上下分化、中间交叉

外资大厂牢牢占据高端市场,中低端有所渗透。本土企业立足中低端,通过合资合作向高端进军,双方在中端市场直接竞争。

2.产品矩阵化、行业聚焦并行

各大厂商推出"模块化+行业专家"的组合营销模式,保持通用模块化产品线,同时推出面向汽车、电子等行业的专属解决方案。

3.服务和生态体系竞争加剧

单一产品+工程服务的销售模式正被更完整的生态系统所取代,各家加大布局。

4.持续降本增效竞争

实现自动化,本身就是越南制造企业的核心需求,这推动着厂商不断优化成本以获得竞争优势。

越南自动化行业呈现了外资主导、本土追赶的格局,竞争日趋白热化。巩固优势地位需要全面提升产品力、服务能力和成本控制实力。洞察用户需求、抢占新兴市场也是关键。届时格局将重塑。

一、优势分析

性价比较高:中国本土自动化品牌如华控、汇川、今朝等在硬件和软件上具有明显的成本优势,价格通常是欧美日品牌的50-70%左右,因此性价比较高。

操作界面本地化:中国本土品牌从用户体验出发,大多采用了本地语言界面,符合当地习惯,易于操作使用。

快速的技术服务响应:依托相对较近的地理位置,中国品牌可以更快地提供技术服务支持和备件更换。

对接中低端市场需求:在中低端传统制造业领域,中国品牌产品功能配置较为合理,价格实惠,适销对路。

二、SWOT分析

高度依赖进口:目前约70%的自动化设备和系统依赖进口,核心技术自主创新能力薄弱。

基础设施与标准有待完善:自动化基础设施建设滞后,行业标准与国际接轨仍有距离。

中小企业自动化程度低:大型企业已初步实现自动化改造,但中小企业自动化率不足20%。

政策红利持续:政府持续出台支持自动化发展的政策利好,如减免关税等。

制造业转移效应:外资制造业项目的持续流入带来自动化设备和解决方案的需求增长。

劳动力成本上升:劳动力成本的不断上升,倒逼企业加速实现自动化转型。

工业4.0和智能制造浪潮:新模式的推广应用将催生大量自动化产品和系统需求。

新兴应用领域崛起:半导体、能源、交通等新兴行业自动化需求逐步释放。

一、产品本地化策略

深入研究当地客户需求:聘请本地市场顾问,通过调研和反复沟通,深入了解目标客户对产品、服务、价格等各方面的具体需求。

优化产品设计和功能:根据需求调研结果,优化现有产品设计、功能和界面,满足当地用户习惯和行业特点,提高本地化程度。

建立当地化的技术支持体系:培养通晓越南语的技术人员,建立本地化的故障诊断和快速响应机制,缩短响应时间。

借助OEM/ODM模式:考虑与当地企业合作,通过OEM或ODM模式生产部分产品,降低成本并提升当地化认可度。

二、渠道建设建议

建立多层次渠道网络:既发展直营渠道,也要重视发展经销商、分销商网络。不同层次渠道相辅相成。

选择并重点培育核心经销商:从当地实力雄厚、资质信誉良好的公司中,选择并持续资源投入培育5-10家核心经销商。

线下门店+线上平台并重:建设线下市场推广和服务网点,同时加强电商渠道及数字化营销手段。

延伸服务外包:可考虑外包部分售后服务工作给本地第三方专业公司,扩大服务网络覆盖范围。

三、对手促销策略分析

产品组合促销:竞争对手通常将机器人、控制系统、安全系统等产品捆绑组合销售,形成系统化解决方案。

价格策略差异化:高端品牌强调性能和品牌溢价;中低端品牌则主打性价比,通过降价拓展市场。

重视技术培训营销:定期举办免费培训、研讨会、现场体验等活动,培育潜在用户。

提供融资租赁服务:为客户提供贷款融资或产品租赁服务,降低客户资金压力。

数字化营销手段创新:积极尝试在线研讨会、虚拟现实体验等数字化营销新手段。

四、行业发展趋势及投资建议

1.发展趋势

机器人及智能制造应用不断普及

工业互联网、人工智能等新技术深度融合

本土企业通过自主创新和合资并购持续崛起

自动化服务和解决方案需求快速增长

2.投资建议

瞄准人工智能、机器视觉等前沿领域布局

制定完整的产品矩阵和服务生态系统战略

加强与终端行业客户的深度合作

聚焦特定行业或细分应用领域做精耕深化

兼顾收购、合作以及自主创新等多种途径

总的来说,越南自动化行业正面临着巨大的机遇与挑战并存的局面。企业和投资者需要秉持长期眼光,坚持创新发展,夯实核心竞争实力,从而抓住这一重要战略机遇。同时也要密切关注行业发展动向,及时调整发展方向和策略。